新着情報

🦷 根管治療が長引く、そして再発する「3つの壁」:歯を失わないために知っておくべきこと

1. 根管治療とは「歯の土台」を救う最後の砦

歯科で「根治(こんち)」という言葉を聞いたとき、それはほとんどの場合、「根管治療(こんかんちりょう)」を指しています。

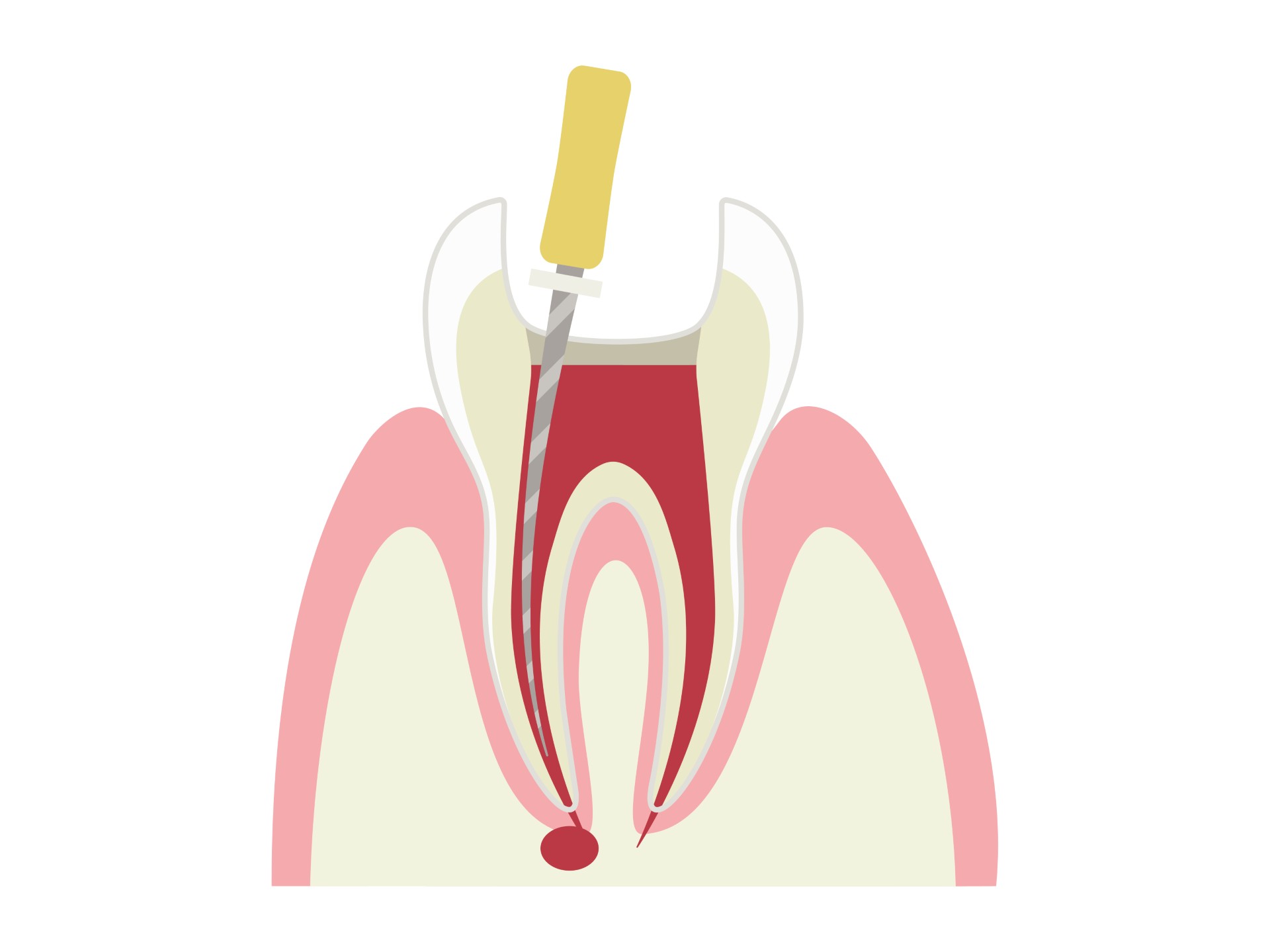

深い虫歯や外傷によって、歯の内部にある神経や血管(歯髄)が細菌に感染し、炎症を起こしてしまった場合、激しい痛みや歯茎の腫れが生じます。この感染した歯髄や細菌を、歯の根の中の細い管(根管)から徹底的に取り除き、きれいに消毒し、最終的に薬で密閉する一連の処置が根管治療です。

この治療の最大の目的は、「歯を抜かずに残すこと」。歯の寿命を決める非常に重要な、まさに「歯の土台を救う最後の砦」となる治療なのです。

しかし、この治療はしばしば「長引く」「何度も通う必要がある」「治療したのにまた痛み出した」といった声が聞かれます。なぜ、根管治療は難しく、再発しやすいのでしょうか。その背景には、治療を阻む「3つの壁」が存在します。

2. 【第一の壁】見えない敵との戦い:根管の複雑な構造と細菌の巧妙さ

根管治療の難しさは、その解剖学的な構造と、相手が目に見えない小さな細菌であることに起因します。

(1) 根管は想像以上に複雑な迷路

歯の根の管(根管)は、まっすぐな一本のパイプではありません。レントゲンで見ると一本に見えても、実際は毛細血管のように枝分かれしており、非常に細く、複雑な構造をしています。さらに、管の壁には無数の**象牙細管(ぞうげさいかん)**という微細なトンネルがあり、細菌はその中にまで侵入して潜んでいます。

この複雑な迷路の中から、すべての感染源(細菌と汚染された組織)を、肉眼で確認できないまま手探りで除去しなければならないのです。

(2) 細菌は「バイオフィルム」で身を守る

根管内に残った細菌は、歯の表面にできる歯垢(プラーク)と同じように、「バイオフィルム」という強力なバリア(膜)を形成して身を守ります。このバイオフィルムは、消毒薬が浸透するのを防ぐため、通常の消毒や洗浄ではなかなか根絶できません。

治療が長引くのは、この複雑な根管のすみずみまで器具を到達させ、強固なバイオフィルムを破壊し、細菌が検出されないレベルまで洗浄・消毒を繰り返す必要があるためです。

3. 【第二の壁】治療の「精度」が寿命を左右する:治療技術と環境の限界

根管治療の成功率、つまり再発を防ぐ確率は、ひとえに治療の精度にかかっています。

(1) 器具が届かない、薬が届かない

従来の根管治療では、歯科医師の指の感覚とレントゲン写真に頼って治療が行われます。しかし、先述の複雑な根管構造や、根管の途中で曲がっている部分(湾曲)があるため、治療器具が根の先端まできちんと届かなかったり、洗浄液が行き渡らなかったりすることがあります。

細菌が少しでも残った状態で根管の密閉(根管充填)を行ってしまうと、残った細菌が再び増殖を始め、数か月後〜数年後に歯の根の先に膿の袋(根尖性歯周炎)を作って再発します。

(2) 治療中の唾液の侵入(ラバーダム防湿の重要性)

再発の最大の原因の一つが、治療中に唾液や口腔内の細菌が根管内に入り込んでしまうことです。どんなに丁寧に根管内を清掃・消毒しても、唾液が混入した瞬間に、根管内は再び汚染されてしまいます。

これを防ぐための国際的な標準治療として、「ラバーダム防湿」という、治療する歯だけを露出させて口の中と隔離するゴムのマスクの使用が推奨されています。ラバーダム防湿が行われない場合、治療の精度は著しく低下し、再発リスクが高まります。

(3) マイクロスコープを用いた精密治療

近年、治療の精度を飛躍的に向上させるのが「歯科用マイクロスコープ(顕微鏡)」を用いた精密根管治療です。肉眼では見えない根管の内部や、複雑に枝分かれした部分を数十倍に拡大して明るく照らしながら処置できるため、細菌の取り残しを最小限に抑えることが可能になります。

残念ながら、マイクロスコープを用いた治療は保険診療の対象外のことが多く、これが治療の普及と再発率の低下を阻む一つの要因となっています。

4. 【第三の壁】治療後の「土台」と「かぶせ物」の精度

根管治療は、根の中をきれいにして薬を詰めること(根管充填)で終わりではありません。その後の処置、すなわち**土台(コア)とかぶせ物(クラウン)**の精度が、歯の寿命を決定づけます。

(1) 根管治療後の歯は脆くなる

根管治療によって、歯の内部の神経や血管が失われると、歯に栄養が供給されなくなり、残った歯質は水分を失って脆くなります。これを「失活歯(しっかつし)」と呼びます。失活歯は、外力に対して非常に弱く、歯の根が割れたり(歯根破折)、欠けたりしやすくなります。これが、抜歯に至る最大の原因の一つです。

(2) 封鎖性こそが再発予防の鍵

治療後の土台とかぶせ物は、以下の2つの重要な役割を担います。

-

強度を補強する: 脆くなった歯を、噛む力から守り、破折を防ぐ。

-

根管内を密閉する(封鎖性): 口腔内の細菌が再び根管内に侵入するのを防ぐ。

特に封鎖性の不備は、根管内の細菌が再感染する直接的な原因となります。土台とかぶせ物が歯にぴったりと密着していないと、そのわずかな隙間から唾液中の細菌が侵入し、再び根の先に炎症を引き起こすのです。

金属製の土台やクラウンと、レジンやセラミックなどの素材では、歯との密着性や、歯の残りの部分に加わる負荷が異なります。再発リスクを最小限に抑え、歯を長持ちさせるためには、精度の高い土台と、歯との適合性に優れたクラウンを選ぶことが極めて重要です。

5. 最後に:再発を防ぐための行動指針

根管治療の成功は、歯科医師の技術と環境に大きく依存しますが、患者さん自身の理解と協力も不可欠です。

-

治療の中断は絶対に避ける: 治療途中で薬を詰めただけでは、根管内はまだ完全に密閉されていません。中断は再感染を招き、治療のやり直し、最悪の場合は抜歯へとつながります。

-

ラバーダム防湿の有無を確認する: 質の高い治療を求めるなら、ラバーダム防湿を行っているか、またマイクロスコープを使用しているかを確認し、治療を受ける歯科医院を選ぶ一つの基準にしてください。

-

治療後のメインテナンスを徹底する: 根管治療が成功したとしても、その歯は「失活歯」です。歯の破折や、新たな虫歯の発生を防ぐために、定期的な歯科検診とプロフェッショナルケア(クリーニング)を欠かさないことが、歯の寿命を延ばす鍵となります。

根管治療は時間も費用もかかる治療ですが、ご自身の歯を残すための最高の投資です。治療の現実を理解し、歯科医師と連携して歯の寿命を守りましょう。

名駅・名古屋駅の歯医者・小児歯科

- 診療時間

-

平日10:00~13:00/15:00~19:00

土日9:30~13:00/14:00~16:30

休診日水・日(隔週)・祝